浄化槽

商品について

- Qハウステック浄化槽・KRS型シリーズの特長を教えてください。

-

A

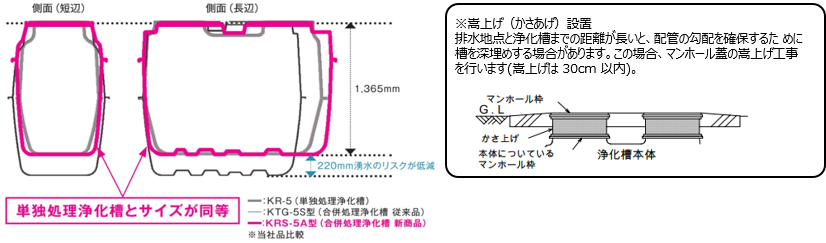

ハウステックのKRS型シリーズは、業界初となる単独処理浄化槽サイズの合併処理浄化槽として開発、既存の単独処理浄化槽からの入替え工事が容易で、さらに省エネ性能も向上しました。

1,全高が低く、全幅が小さい

ミニショベルは、さらに小型のものが使えるようになり、施工性が向上します。

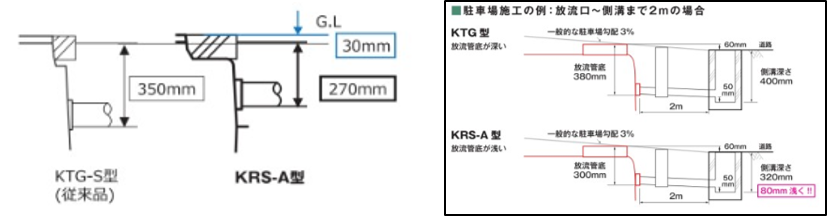

2,掘削深度が浅い

掘削時の湧水のリスクが軽減されますので、水替え工事が不要になる可能性が増えます。

掘削面の高さが2m以上になる地山の掘削作業を行う時に、器具・工具の点検、作業方法の決定、現場の指揮を行い、

労働災害を防止する地山の掘削作業主任者(国家資格)の立会いが必要ですが、この商品だと、嵩上げ設置※でも

掘削深度2m未満なので、軽減されます。

(KRS-5A型の例:嵩上げ300mm+本体1,365mm+基礎スラブ100mm+捨コン50mm+割栗石100mm=1,915mm)

3,放流先への接続性が向上

放流管底が浅いので、放流ポンプ槽を用いなくても、側溝へ直接接続できる可能性が高まりました。

これにより、浄化槽を配置するレイアウトの自由度が広がりました。

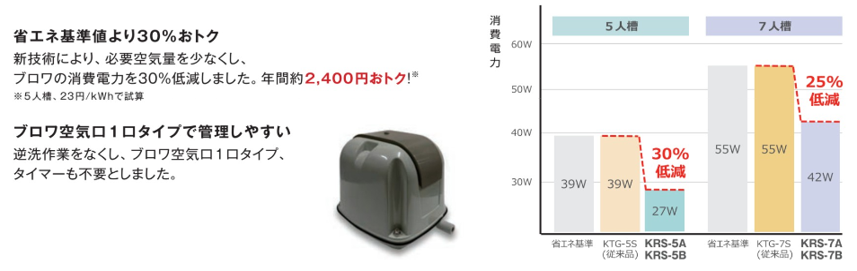

4,省エネブロアで電気代節約

- Qハウステックの浄化槽はブラックで格好いいのですが、何で黒いのですか?

-

A

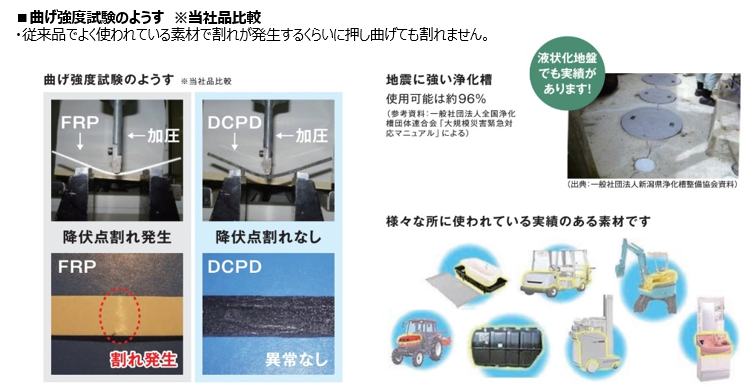

本体の主材料には、軽量で衝撃に強いDCPD(ジシクロペンタジエン)樹脂を採用していますが、この材料の色が黒いからです。

衝撃に強い浄化槽は、地震に強く、約96%の浄化槽地域での使用が可能。液状化地盤でも実績があります。

※5~14人槽の浄化槽にDCPD樹脂を採用しています。

- Q浄化槽というのはどういうものですか。

-

A

便所が水洗になっている場合、使用後に流される汚水は、(1)下水道に流されるか、(2)コミュニティ・プラントに流されるか、(3)浄化槽に流されるか、この3つのうちのどれかになります。そして汚水は、それぞれのところで処理されて河川などに放流されています。

(3)の浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための施設ですが、各家庭の敷地内に設けられていて、最も身近な汚水処理施設です。以前は水洗トイレからの汚水だけを処埋する単独処理浄化槽を設置出来ましたが、現在(平成13年4月以降)は、下水道予定処理区域(7年以内に下水道が供用開始になる区域)以外では、水洗トイレからの汚水と、台所排水、浴室排水、洗濯排水など(これらを生活雑排水といいます)を一緒に処理する合併処理浄化槽でなければ設置できないことになっています。

なお、浄化槽を規制する法律として「浄化槽法」という法律があり、様々なことが定められています。~出展:一般社団法人 全国浄化槽団体連合会ホームページ~

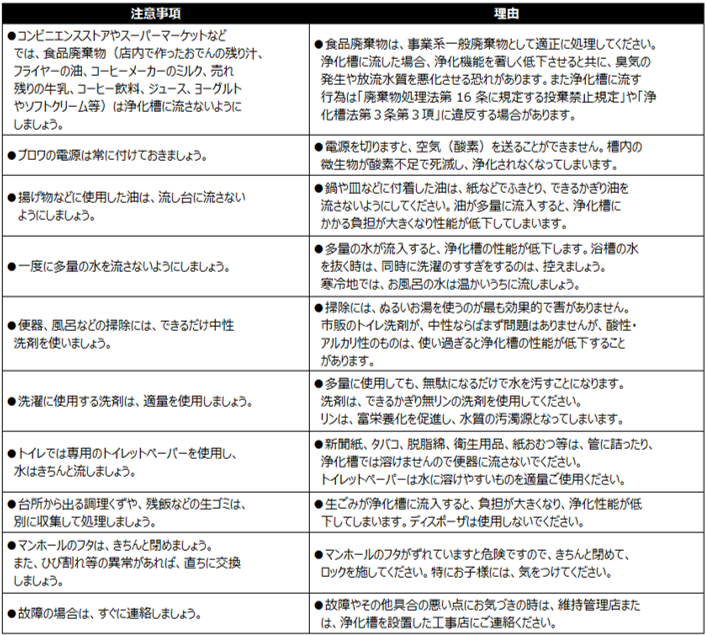

- Q浄化槽の使用上の注意を教えてください。

-

A

浄化槽の性能を安定させるためには、お客様の正しい使い方が必要です。

次の事項に注意してご使用ください。

- Q水の汚れの指標として透視度、BODなどが使われていますが、これらはどういうものですか?

-

A

透視度は、水の濁りの程度を表す指標で“透視度計”というガラスビンの底部についた標識を明らかに識別できる水の深さをcmで表したものです。

BOD(Biochemical Oxygen Demand、生物化学的酸素要求量)は、微生物が水中に溶け込んでいる物質を食べながら成長する際に必要とする酸素量をいいます。水中の酸素がなくなる(嫌気化する)と、好気性微生物は成長できませんから汚水はそのまま残ります。そして悪臭を発するなど、よくいう「水が腐る」状態になって水質汚濁の進んだ状態になることから、水質汚濁の指標としてこのようなBODを用います。

微生物が、酸素を消費しながら成長する際のエサの多くが溶解性の有機物質であることから、また、BODの数字が大きいほど水中に汚れの原因となる物質が多く存在するということで、一般的には有機汚濁の指標、水質汚濁の指標といわれています。~出展:一般社団法人 全国浄化槽団体連合会ホームページ~

- Q合併処理浄化槽は水質改善に効果的だと聞きますが、なぜですか?

-

A

水質汚濁防止対策として、工場、事業場排水については水質規制の強化等によって汚濁負荷削減の効果が表れている一方、生活排水対策がいまだ十分でないことから、水質汚濁の要因として生活系汚濁が顕在化してきています。 例えば、東京湾では2/3、伊勢湾、瀬戸内海で5割程度が生活系の汚濁といわれています。

生活排水の一人一日当たりのBODは40g(し尿:13g、生活雑排水:27g)といわれています。これをもとに、汲み取り、単独処理浄化槽、合併処理浄化槽、それぞれのBOD負荷を比較してみましょう。

汲み取り便所 を設置の建物の場合、し尿はし尿処理場へ搬入されて処理され、そこでのBOD除去率は99%を超えているのが一般的です。このため未処理放流の生活雑排水のBOD27gが汚濁負荷量となります。

単独処理浄化槽を設置している建物の場合、単独処理浄化槽のBOD除去率を65%とすると、し尿分のBOD13gのうち5g、未処理放流の生活雑排水のBOD27g、合わせて32gが汚濁負荷量となります。

合併処理浄化槽を設置している建物の場合、合併処理浄化槽のBOD除去率が90%以上なので、生活排水(し尿と生活雑排水を合わせたもの)のBOD40gのうち4gが汚濁負荷量となります。

このように、合併処理浄化槽が極めて汚濁負荷を小さくする施設であることから、河川などの水質改善にきわめて有効な手段となりうるわけです。一方、単独処理浄化槽を設置した建物は、トイレの水洗化はできますが、生活雑排水は未処理で放流します。従って、単独処理浄化槽を設置した建物は合併処理浄化槽を設置した建物の8倍の汚濁負荷量を出しており、水質汚濁防止の面からは不十分といえます。~出展:一般社団法人 全国浄化槽団体連合会ホームページ~

- Q浄化槽の人槽算定について教えてください。

-

A

設置する浄化槽の大きさは、家の延床面積により決まります。

・130㎡以下であれば5人槽

・130㎡を超えれば7人槽

・2世帯住居でお風呂と台所がそれぞれ2ヵ所あれば10人槽

・店舗併用住宅の場合は、住宅の延面積の算定と店舗の延面積の算定を合わせたところの人槽(小数点以下は切り上げて人槽算定)

・建築主事が認めた場合、人槽の増減が可能~出展:一般社団法人 全国浄化槽団体連合会ホームページ~

※上記は人槽算定の例になります。人槽算定の方法は建物の建築用途および設備により異なります。詳しくは「建築用途別し尿浄化槽処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」をご確認ください。

- Q浄化槽の維持管理が大切だといわれますが、何故でしょうか。

-

A

浄化槽に入ってくる生活排水をきれいに浄化するために働いているのは微生物ですから、微生物にうまく働いてもらうためには浄化槽の使い方や管理がとても大切です。浄化槽の維持管理は保守点検、清掃、検査ということになりますが、このいずれか一つでも適正に行われなければ、浄化槽の性能を100%発揮することはできません。

浄化槽の保守点検は浄化槽の正常な機能を維持するため、浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業です。浄化槽の清掃は浄化槽の運転に伴って必然的に発生する汚泥、スカム等を槽外に引き出し、その引き出し後の槽内の汚泥等を調整し、その際、これらの作業に伴う単位装置や付属機器類の洗浄、清掃等を行う作業です。

浄化槽を浄化槽管理者が自ら維持管理するうえで、専門的・技術的に難しいことも多いので、専門業者(保守点検は保守点検業者又は浄化槽管理士、清掃は清掃業者)に委託して行うことになります。

一方、浄化槽管理者に義務づけられている年1回の定期検査(11条検査)は、浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われているか否かを判断するもので、維持管理の一環として大変重要な検査です。この検査は都道府県が指定した検査機関に忘れずに依頼してください。~出展:一般社団法人 全国浄化槽団体連合会ホームページ~

- Q清掃が必要なのは何故ですか?

-

A

浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過すると浄化槽の中に夾雑物や汚泥が溜まります。汚泥などが溜まりますと浄化槽の機能に支障をきたし、最悪の場合には汚泥を流出してしまうことになります。適正な処理機能を確保するためにも年1回以上の清掃が必要になりますので清掃を行って下さい。

~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

※浄化槽法では浄化槽の管理者に対して、浄化槽の清掃を少なくても毎年1回行うことが義務付けられています。

- Q適正な清掃料金を教えてください。

-

A

適正な清掃料金を一律に示すことは難しいと思います。各地域ごとに状況が異なるからです。次に、清掃料金が高額となる要因を示しますので参考にしてください。

・屎尿処理場等が離れた場所で移動に時間がかかる。

・家屋が散在している地域

・投入制限があり、貯留タンクの設備が必要な地域。

・その他~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

- Q保守点検や清掃をしているのに何故、法定検査を受けるのでしょうか?

-

A

保守点検とは浄化槽の機能が正常に保たれるよう器具類の点検・調整またはこれらに伴う修理をする作業です。また、清掃とは槽内に生じた汚泥・スカム等を抜き取り、調整、並びに各装置および器具類の洗浄をする作業です。これら保守点検や清掃は、浄化槽の機能を適正に保つための作業となります。この保守点検や清掃が適切に行われているか否かを浄化槽管理者に代わって確認するのが法定検査となります。

このように法定検査は、保守点検や清掃とは趣旨が異なりますので、たとえ保守点検や清掃を行っていても法定検査は必要となりますのでよろしくお願いします。~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

- Q長期間に渡って家を留守にしますがどうすればよいのでしょうか。

-

A

送風機(ブロワ)の電源は切らないようにしてください。電源を切ってしまうと、槽内の微生物が酸素不足で死滅し、異臭を発するようになります。もし電源を切るのであれば、槽内を清掃し水道水で水張りしておいてください。なお、保守点検業者に連絡することも忘れないようにしてください。

~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

- Q水の適正な使用量について教えてください。

-

A

浄化槽への流水量は、1人1日200L(単独処理浄化槽では50L)とされています。この量より極端に多いと汚泥が押し流されてしまいます。また、少なすぎると希釈率が低くなり、汚水の濃度が濃くなりやはり水質が悪化します。このことから使用水量は適正量とすることが必要となります。

~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

- Q入浴剤は浄化槽に影響はありますか。

-

A

通常の入浴剤でしたら、特に浄化槽に影響はないと思われます。しかし、イオウ分が入ってる入浴剤は避けたほうがよいと思われます。なぜならば、イオウ分により硫化水素や、亜硫酸が生成される水が酸性側に傾くからです。

~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

- Q浄化槽の音がうるさくて困っています。

-

A

浄化槽からの振動音として考えられるものに、送風機(ブロワ)があります。送風機が原因とする振動音としては、送風機本体からのものと送風機の架台が家屋の基礎に接していることに起因するものが考えられます。まず、送風機本体に起因するものとして、ロータリーブロワのオイル不足によるもの、ダイヤフラムの破損によるもの、ピストンの接触によるものなどが考えられます。また、架台については、家屋の基礎から離すことが必要となります。いずれの場合にも保守点検業者に相談してください。

~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

- Q浄化槽から泡が出てきます。

-

A

便器の清掃や洗濯に洗剤を多量に使用されますと「泡」が発生しますので、洗剤の使用量は適正量としてください。また、洗剤をあまり使用していなくとも「泡」が発生することがありますが、あまり気にしないほうがよいでしょう。どうしても気になる場合は消泡剤を使用すると消えますので、保守点検業者にお願いしてください。

~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

- Q浄化槽から悪臭がします。

-

A

浄化槽から異臭がする原因を次に示します。

・使用開始してから、機能が安定する間(2~6ヶ月)臭気が気になることがあります。徐々に臭気がしなくなっていきますので様子を見てください。

・沈殿分離槽や嫌気ろ床槽は、汚物が貯留しますので、特にスカムが発生するまでの期間(約3ヶ月)臭気がすることがあります。

・流入負荷量の増大の場合も臭気がすることがあります。この場合には、清掃の頻度を上げるなどの対応が必要です。

・送風機(ブロワ)の故障による臭気の発生も考えられます。送風機には定期交換する部品(ダイヤフラム、弁、ピストン)がありますので、決められた頻度で交換を行ってください。

・浄化槽の汚泥が溜まりすぎると臭いがします。使用実態に応じた清掃頻度を行うようにしてください。~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

- Q現在の単独処理型浄化槽の取り扱いについて教えてください。

-

A

単独浄化槽の新設禁止については、単独処理浄化槽の使用が水質汚濁の原因になるとして官民あげて新設禁止への取り組みが行われ、平成12年6月2日に浄化槽法の一部を改正する法律が公布、平成13年4月1日から改正浄化槽の使用者において、雑排水の放流が下水道処理予定区域以外では禁止されました。ただし、既設の単独処理浄化槽については経過措置として、改正浄化槽法の浄化槽としてみなすものとされました。また、建築基準法施行令、し尿浄化槽の構造に関する告示が改正され、例示仕様型の小型単独浄化槽の新設禁止については、平成12年から適用されています。これにより、改正後の告示と浄化槽法に基づいて新たに型式認定を取得した単独浄化槽のみが、下水道予定区域内において設置できるとされていますが、今現在新たに型式認定を取得した単独処理浄化槽はありません。

~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

- Q浄化槽の寿命について教えてください。

-

A

昭和40年代に設置された1府5県、約5,700基の浄化槽の平成10年度末での使用実績を厚生省(現在の環境省)が調査したところ注)、設置後30年以上経過しても十分使用に耐えていることが明らかとなり、その結果、浄化槽本体については実際の使用年数として30年以上を採用しうるということが結論付けられました。ただし、送風機(ブロワ)、ポンプや内部設備については、浄化槽を使用していく上での消耗品であり、故障等による部分的な交換が必要になる場合があります。また、より良い状態を保つためには、適正なメンテナンスを行うことが重要と思われます。

注:「生活排水処理施設整備計画策定マニュアル」(平成14年3月、環境省)~出展:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~

- Qブロワの一ケ月あたりの電気料金はいくらですか?

-

A

ブロワの1ヵ月(30日/月と仮定)の電気料金は下記の計算で求めることができます。

電気料金(円/月)=消費電力(kW)×24(h/日)×30(日/月)×電力量料金(円/kWh)

※電力量料金は、お客様が契約された電力会社で異なります。

- Q嵩上げ(深埋め)はなぜ30cmまでなのでしょうか?

-

A

設置後の保守点検や清掃性を考慮したものです。

一般に、人が膝をついて、片手でバルブなどの操作をするための限界距離は、GL(地盤面)から45cmと言われています。浄化槽の基準では、バルブなどの操作部分はマンホール上端より15cmと決められていますので、45-15=30cmとなったそうです。

また、深埋めにより浄化槽にかかる土圧も増すため、嵩上げの高さは30cm以下となっております。30cmを超える場合はピット工事や、原水ポンプ槽の設置等で30cmを超えない処置が必要になってきます。

- Q浄化槽の耐用年数、替え時を教えてください。

-

A

埋設している場所や環境、家族構成や食生活の違いによっても違ってきますが、浄化槽の耐用年数は25~30年と言われています。

平成 10年及び平成 11 年 の厚生省(当時)調査では、FRP製浄化槽の耐用年数は概ね 30年と設定され、平成 31年度の環 境省委託業務検討会では、使用可能年数は 50年程度が妥当とされています。しかし、地震の頻度や規模、樹木の配置(根のいたずら)によっては、亀裂や破損等が発生する場合もあり、そういった場合は修理や入れ替えが必要になります。

一方、槽内の好気性微生物に酸素を送るためのブロアーは、適正な保守点検を行う条件での耐用年数が6~7年と言われています。